Острая инфекционная диарея: виды, симптомы и лечение

Парадоксально, но диарея инфекционного происхождения считается «болезнью цивилизации». Согласитесь, что на заре человечества, водные источники не были заражены, а добытая пища долго не хранилась – она тут же съедалась. Первые пандемии были зафиксированы именно тогда, когда люди стали переселяться в некое подобие городов, где не были предусмотрены системы очистки воды и пункты утилизации отходов жизнедеятельности.

Парадоксально, но диарея инфекционного происхождения считается «болезнью цивилизации». Согласитесь, что на заре человечества, водные источники не были заражены, а добытая пища долго не хранилась – она тут же съедалась. Первые пандемии были зафиксированы именно тогда, когда люди стали переселяться в некое подобие городов, где не были предусмотрены системы очистки воды и пункты утилизации отходов жизнедеятельности.

Острую диарею часто вызывают острые кишечные инфекции. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний. Они характеризуются не только высокой заболеваемостью, но и, к сожалению, высокой летальностью. Поэтому немаловажное значение имеет ранняя диагностика, определяющая необходимый объем неотложной помощи и дальнейшую тактику лечения острых кишечных инфекций.

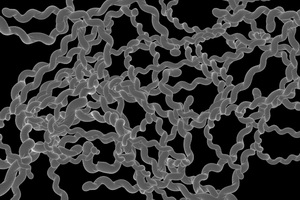

В соответствии с рекомендациями ВОЗ термином «острые кишечные инфекции» (ОКИ) принято объединять более 30 заболеваний бактериальной, вирусной или протозойной этиологии. Общим и главным симптомом всех этих недугов является инфекционная диарея.

Причины и виды острой диареи инфекционного генеза

Острая диарея инфекционного генеза — это водянистый жидкий стул больше трех раз в сутки или водянистый жидкий стул с кровью больше одного раза в сутки.

Основными причинами острой диареи являются:

- инфекционные заболевания ЖКТ (вирусные, бактериальные, паразитарные);

- неспецифические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит);

- острая хирургическая патология, ишемический колит (тромбоз артерий, атеросклероз, острый аппендицит);

- лекарственная терапия (острый мембранозный колит при антибактериальной терапии);

- нарушение функции (сенильные заболевания, инсульт);

- абдоминальная форма инфаркта миокарда.

Выделяют следующие виды острой диареи и детей и взрослых:

- секреторная — усиление секреции воды и натрия в просвет кишечника, снижение всасывательной функции кишечника (водянистый, обильный, иногда зеленоватый стул при кишечных инфекциях, холере, панкреатите, постхолецистэктомическом синдроме и т.д.);

- гиперэкссудативная — экссудация составляющих плазмы в просвет кишки, диапедез клеток крови (жидкий стул с примесью крови, слизи и гноя при дизентерии, сальмонеллезе, иерсинеозе, коли-инфекциях, язвенный колит, болезнь Крона и онкологические заболевания кишечника);

- гиперосмолярная — при повышении в просвете кишечника осмотического давления — активизация секреции жидкости (обильный, жидкий, с непереваренной пищей с неприятным запахом при синдроме мальабсорбции, приеме слабительных);

- гипер- и гипокинетическая — ускорение гастроинтестинального транзита (жидкий или кашицеобразный необильный стул при синдроме раздраженного кишечника, синдроме «короткой кишки», острой психоэмоциональной реакции, приеме слабительных).

Признаки диареи инфекционного происхождения у детей и взрослых

Клиническими симптомами острой диареи являются:

- тошнота и рвота;

- умеренная или высокая лихорадка;

- недомогание;

- миалгия;

- испражнения с патологическими примесями (кровь, слизь, гной);

- боли в животе, тенезмы, ложные позывы;

- головная боль;

- судороги, менингеальные знаки;

- другие признаки интоксикации и дегидратации до дегидратационного шока.

Важно максимально подробно собрать эпидемиологический анамнез. Дифференциальная диагностика острой диареи у детей и взрослых проводится только для ботулизма, холеры, дизентерии, остальные острые кишечные инфекции разделяют по выраженности дегидратации и интоксикации.

Осложнения острой диареи:

- дегидратация, дегидратационный шок;

- острая тошнота или рвота, ведущая к синдрому Мэллори-Вэйсса;

- перфорация толстой кишки и острый перитонит;

- реактивный артрит.

Инфекционную диарею у детей и взрослых дифференцируют от:

- диареи при остром хирургическом заболевании;

- диареи неинфекционного характера при отравлениях, инфаркте миокарда, опухолях и пр.;

- обострения неспецифического язвенного колита.

Организм больного теряет большое количество изотонической жидкости из-за профузной диареи и рвоты. Снижается ОЦК, ухудшаются реологические свойства крови. Развиваются гипоксемия и метаболический ацидоз, гиповодемический шок.

Основные виды шока при острых кишечных инфекциях: дегидратационный (эксикоз) и инфекционно-токсический шок. У детей, вследствие возрастных особенностей, эксикозы могут развиваться раньше и чаще, чем проявления инфекционно-токсического шока.

Таблица «Клинические признаки различных типов дегидратации (эксикоза) при диарее»:

|

Показатели (система, орган) |

Тип дегидратации |

||

|

вододефицитный |

изотонический |

соледефицитный |

|

|

Температура тела |

Гипертермия |

Субфебрильная |

Нормальная или гипотермия |

|

Кожа |

Теплая,эластичность снижена |

Сухая, холодная |

Дряблая, цианотичная |

|

Слизистые оболочки |

Очень сухие, запекшиеся |

Сухие |

Покрыты вязкой слизью |

|

Мышцы |

Без изменений |

Тестообразные |

Низкий тонус |

|

Дыхание |

Гипервентиляция |

Без особенностей |

Медленное дыхание. В легких влажные хрипы |

|

Артериальное давление |

Часто нормальное |

Снижено или повышено |

Низкое |

|

Желудочно-кишечный тракт |

Частый жидкий стул, редкая рвота |

Жидкий стул, изредка рвота |

Рвота частая, обильная, стул водянистый, парез кишечника |

|

Нервная система |

Общее беспокойство, возбуждение |

Вялость, сонливость |

Судороги, сопор, кома |

Значимые признаки дегидратации при инфекционной диарее у взрослых:

- гипотония систолическое АД < 100 мм рт. ст.;

- тахикардия (> 100 уд/мин), часто ортостатическая;

- жажда, отсутствие диуреза;

- судороги икроножных мышц и прямых мышц живота.

Таблица «Клиническая характеристика синдрома обезвоживания при кишечной инфекции диарея (по В.И. Покровскому и В. В. Малееву)»:

|

Показатель |

Степень дегидратации |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Потеря жидкости относительно массы тела |

До 3% |

4-6% |

7-9% |

10% и > |

|

Рвота |

До 5 раз |

До 10 раз |

До 20 раз |

Многократная |

|

Жидкий стул |

До 10 раз |

До 20 раз |

Многократный |

Чрезвычайно многократный |

|

Жажда, сухость слизистых |

Умеренные |

Значительно выражены |

Значительно выражены |

Резко выражены |

|

Цианоз |

Отсутствует |

Бледность кожи, периоральный цианоз |

Акроцианоз |

Диффузный цианоз |

|

Тургор кожи |

Не изменен |

Снижен у пожилых |

Резко снижен |

Ярко выражено снижение |

|

Изменение |

Отсутствует |

Ослаблен |

Осиплость голоса |

Афония |

|

Судороги |

Нет |

Икроножных мышц, носят кратковременный характер |

Продолжительные и болезненные |

Генерализованные, клонические, «рука акушера», «конская стопа» |

|

Пульс |

Не изменен |

До 100 уд/мин |

До 120 уд/мин |

Нитевидный, не определяется |

|

Систолическое АД |

Не изменено |

До 100 мм рт. ст. |

До 80 мм рт. ст. |

< 80 мм рт. ст., не определяется |

|

Диурез |

Не изменен |

Олигурия |

Олиго- и анурия |

Анурия |

Таблица «Клинические признаки эксикоза различной степени тяжести при кишечной диарее у детей»:

|

Признаки |

Степень эксикоза |

||

|

I |

II |

III |

|

|

Потеря массы тела |

До 5% |

5-10% |

Более 10% |

|

Стул |

Нечастый (4—6 раз в сутки) |

До 10 раз в сутки |

Частый (более 10 раз в сутки), водянистый |

|

Рвота |

Однократная |

Повторная (3—4 раза в сутки) |

Многократная |

|

Жажда |

Умеренная |

Резко выраженная |

Отказ от питья |

|

Тургор тканей |

Сохранен |

Снижен, складка не расправляется более 1 с |

Снижен, складка не расправляется более 2 с |

|

Слизистые оболочки |

Влажные или слегка суховаты |

Суховаты |

Сухие, яркие |

|

Цианоз |

Отсутствует |

Умеренный |

Резко выраженный |

|

Большой родничок |

Норма |

Слегка запавший |

Втянутый |

|

Глазные яблоки |

Норма |

Мягкие |

Западают |

|

Голос |

Норма |

Ослаблен |

Часто афония |

|

Тоны сердца |

Громкие |

Слегка приглушены |

Глухие |

|

Тахикардия |

Отсутствует |

Умеренная |

Выраженная |

|

Диурез |

Сохранен |

Снижен |

Значительно снижен |

Далее вы узнаете, что делать при острой диарее, и какие лекарства используются при лечении этого инфекционного заболевания.

Что делать при острой диарее: первая неотложная помощь

При легкой диарее больных оставляют дома, назначив постельный режим, покой, щадящую диету, обильное дробное питье (регидрон), смекту и др. симптоматическую терапию.

При легкой диарее больных оставляют дома, назначив постельный режим, покой, щадящую диету, обильное дробное питье (регидрон), смекту и др. симптоматическую терапию.

Показания к госпитализации при симптомах инфекционной диареи:

- дегидратационный, инфекционно-токсический шок;

- кровянистая или тяжелая диарея;

- недоступность средств для регидратации пациента;

- острая диарея пациента из группы риска;

- эпидемиологическая опасность;

- подозрение на острое хирургическое заболевание;

- подозрение на неинфекционное заболевание.

При тяжелой диарее и неудовлетворительном состоянии больного проводятся неотложные мероприятия: восстановление сердечного ритма — оптимизация объема циркулирующей крови — устранение гипоксии (оксигенотерапия газовой смесью с 35%-ным 02) — нормализация кислотно-щелочного равновесия — при сохраняющейся гипотонии инотропная/вазопрессорная терапия.

Во время оказания первой неотложной помощи при острой диарее для устранения водно-электролитных нарушений применяется регидратационнная терапия. Ей предшествует промывание желудка 2%-ным р-ром натрия гидрокарбоната или 0,1%-ным р-ром калия перманганата до чистых промывных вод.

Оральная и парентеральная регидратация проводятся в два этапа. Сначала ликвидируется имеющаяся потеря жидкости, затем корректируются продолжающиеся потери жидкости.

У детей при эксикозе I—II степени немедленно начинается пероральная регидратационная терапия, с использованием глюкозо-солевых растворов (регидрон, цитроглюкосолан, оралит, гастролит) в 2 этапа.

- 1-й этап (первые 6 часов от начала лечения). При I степени эксикоза — 50-80 мл/кг за 6 часов, при II степени — 100 мл/кг за 6 час.

- 2-й этап (поддерживающая терапия, адекватная продолжающимся потерям). Средний объем жидкости — 80— 100 мл/кг в сутки до прекращения патологических потерь.

Регидратация проводится дробно: по 1/2 чайной — 1 столовой ложке каждые 5 минут. Глюкозо-солевые растворы необходимо сочетать с бессолевыми (чай, вода, рисовый отвар, отвар шиповника, каротиновая смесь) в соотношении:

- 1:1— при изотоническом типе;

- 2:1 — при соледефицитном типе;

- 1:2 — при вододефицитном типе зксикоза.

Парентеральная регидратация проводится при:

- эксикозе II—III степени, в сочетание с ИТШ, олигурией или анурией, не исчезающем в ходе пероральной регидратации;

- неукротимой рвоте;

- нарастании объема стула во время проведения пероральной регидратации;

- сохранении клинических признаков обезвоживания на фоне пероральной регидратации.

Как лечить острую диарею: лекарства для лечения инфекции у детей и взрослых

Чтобы лечить острую диарею как можно эффективнее, используются преимущественно полиионные кристаллоидные растворы, подогретые до 38—39 °С (солевые растворы: лактасоль, трисоль, квартасоль, хлосоль, ацесоль, раствор Рингера) и 5—10%-ный раствор глюкозы в соотношении 1:3 при вододефицитном, 2:1 — при соледефицитном и 1:1 — при изотоническом типе зксикоза.

Чтобы лечить острую диарею как можно эффективнее, используются преимущественно полиионные кристаллоидные растворы, подогретые до 38—39 °С (солевые растворы: лактасоль, трисоль, квартасоль, хлосоль, ацесоль, раствор Рингера) и 5—10%-ный раствор глюкозы в соотношении 1:3 при вододефицитном, 2:1 — при соледефицитном и 1:1 — при изотоническом типе зксикоза.

Коллоидные растворы (гемодез, реополиглюкин, рефортан) при лечении острой диареи вводят только в случаях упорной гипотонии, после восстановления объема циркулирующей крови в целом.

На догоспитальном этапе при лечении острой диареи у детей с явлениями эксикоза I—III степени экстренно проводится инфузионная терапия.

I степень обезвоживания:

- 1 -5 лет — 75-140 мл/кг;

- 6-10 лет — 75—125 мл/кг.

II степень обезвоживания:

- 1-5 лет — 160—180 мл/кг;

- 6-10 лет — 130— 170 мл/кг.

III степень обезвоживания:

- 1-5 лет — 220 мл/кг;

- 6-10лет— 130—175 мл/кг.

Взрослым при лечении тяжелых случаев острой диареи инфузия водно-электролитных смесей начинается с объемной скорости 60— 90 мл/мин до 100—120 мл/мин.

При средней тяжести состояния больного — с объемной скоростью 60—80 мл/мин.

В ряде случаев необходимая скорость инфузии при лечении инфекционной диареи обеспечивается путем одновременного вливания в 2—3 вены.

После стабилизации артериального давления скорость инфузии снижается до 10—20 мл/мин. Для предотвращения прогрессирования обезвоживания, развития гемодинамической недостаточности, отека легких, пневмонии, ДВС-синдрома и острой почечной недостаточности при лечении кишечной инфекции диарея объем жидкости, вводимой после стабилизации состояния больного, может составлять 50—120 мл/кг веса.

Назначение антибактериальной терапии при средне-тяжелых и тяжелых острых кишечных инфекциях на доклиническом этапе не только не входит в задачи врача скорой медицинской помощи, но и категорически противопоказано, поскольку может существенно ухудшить состояние больного и затруднить лабораторную верификацию возбудителя заболевания.

Для симптоматического лечения тошноты и рвоты при лечении острой диареи у взрослых применяются такие лекарства, как:

- метоклопрамид (церукал, реглан) по 30-70 мг/сут. внутрь или по 10 мг в/м каждые 6—8 часов;

- домперидон (мотилиум) 30—80 мг/сут., внутрь по 10 мг каждые 6—8 часов до еды;

- прометазин (пипольфен) максимум 200 мг/сут., 25—50 мг каждые 8—12 часов;

- гранисетрон (китрил) максимум 6 мг/сут. Это лекарство при острой диарее применяется не более 5 суток подряд.

Расшифровка анализа крови

Расшифровка анализа крови Расшифровка анализа мочи

Расшифровка анализа мочи

Анатомия человека

Анатомия человека Лекарственные препараты

Лекарственные препараты Нарушения обмена веществ

Нарушения обмена веществ Календарь прививок

Календарь прививок Статьи

Статьи Анализы

Анализы